目前,在线教学已逐渐常态化。与传统的线下教学相比,不仅教学模式发生了转变,教学环境也发生了根本性转变,家庭成为新的教育场域。家长以什么身份和态度进入教育场域,对孩子线上学习产生什么影响是一个新疑点。对此,我们针对四川省10万余名家长做了调查研究。目的在于通过调查研究,发现在线教学中存在的问题,为在线教学相关决策提供依据。调查方式以问卷与访谈相结合,调查对象为中小(幼)学生家长,其中包括孩子父母、祖父祖母及其他孩子的托管人。以下为调查结果:

一、家长心理状态:在赞同与不赞同之间失衡

从家长性别来看,男性家长对孩子在线学习的赞成度高于女性家长;从家长身份来看,祖父母辈赞成度高于父母辈;从不同学段来看,学生年级越高的家长赞成度越高;从家长文化程度来看,家长文化程度越高赞成度越低;从不同区域家长来看,城镇学校家长赞成度显著低于乡村学校家长。

从对家长的访谈中,追问造成以上现象的根本原因在于:影响孩子视力,教师管理与指导不到位,教学效果不理想;在线教学让孩子有事可做、有一定学习收获、保护孩子安全居家成为赞同线上学习的三个主要原因。对于高年级的孩子,家长更多关注孩子的学业成绩,在在线教学可能常态化的背景下,家长更焦虑孩子的学业进展,更希望孩子线上有效学习;有一部分高学历家长,更多关注的是孩子身心健康而不仅是学业,认为自己可以辅导孩子,不需要线上学习;而乡村的家长普遍认为线上学习时间只要不是太长一般不会影响孩子的健康。

二、家长支持力度:为孩子营造良好的家庭学习环境

在线教学把教室搬到了线上和家庭,家长的支持成了一个不能忽略的因素。我们从时空支持、情感支持、学习工具支持三个维度调查家长对孩子在线学习的支持力度。

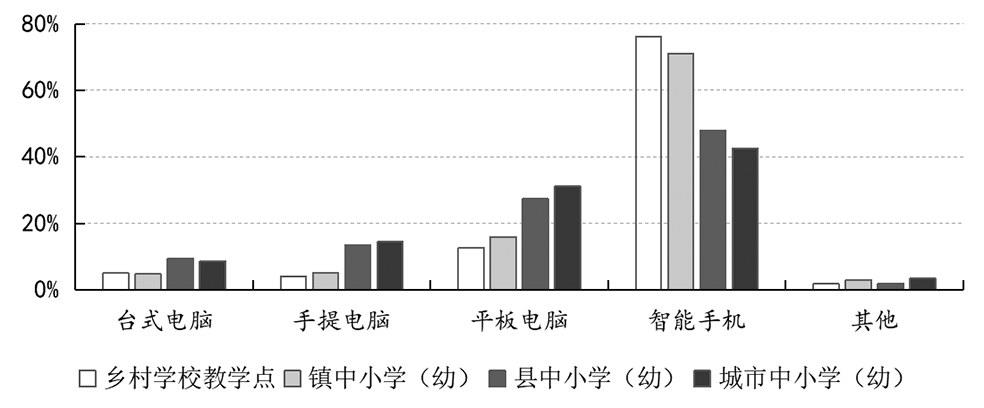

关于时空支持,93%的家长表示能为孩子尽可能提供安静、舒适的学习环境。包括在孩子学习期间不大声讲话、不看电视;对于情感支持,35%的家长表示顺其自然,对孩子的学习没有特别的关照。有家长认为,过度关注孩子的学习反而是一种干扰;也有56%的家长会从细节上关心孩子的学习。数据显示,智能手机被作为学习工具占比55%。从学段来看,中学段使用智能手机量最高,幼儿园和小学段依次递减;从学习设备的种类上,手机、台式、笔记本、平板电脑的应用量递增(如图1)。在对设备的认可度上,超半数家长认为已有设备能满足孩子学习,幼儿园家长却认为这些设备难以满足孩子学习;文化程度越高的家长对现有设备的认可度越高;从区域来看,乡村、乡镇、区县、市州学校的家长满足度逐渐递升。

图1

图1

总体上,家长都能为孩子学习创造良好的学习空间、心理环境,提供基本的学习工具。

三、家长遭遇困境:不知道如何陪伴孩子在线学习

对孩子在线学习的陪伴,主要指对孩子学习状态的观察、学习进度的关注和家校沟通等。

从调查数据来看,相对于女性家长,男性家长会花更多时间陪伴孩子学习;在年龄分布上,30岁及以下家长陪伴孩子时间最多,这部分孩子都是小学生,正需要家长伴随式学习。对于41-50岁的家长,仅偶尔观察孩子的学习状态,这部分孩子一般都是中学生,家长认为不需要特别关照;在学段分布上,学生年级越高,家长对孩子学习状态的关注度越高,对孩子学习进度和家校沟通的频率越低;在学历分布上,家长文化程度越高陪伴性的程度越高;在区域分布上,从乡村学校到城市学校,家长对孩子学习的关注度递减。

对于家校沟通,95%的家长表示会重视学校信息,82%的家长表示会及时处理学校信息,66%的家长会反馈处理后的信息。21%的家长会主动联系班主任或教师,但有一定的差异性,女性家长比男性家长沟通频率高,父母辈家长比祖辈家长沟通频率高;在文化程度上家长与学校沟通的频率成纺锤形,低文化和高文化家长与学校沟通的频率较低,具有大学本专科学历的家长与学校沟通频率高。

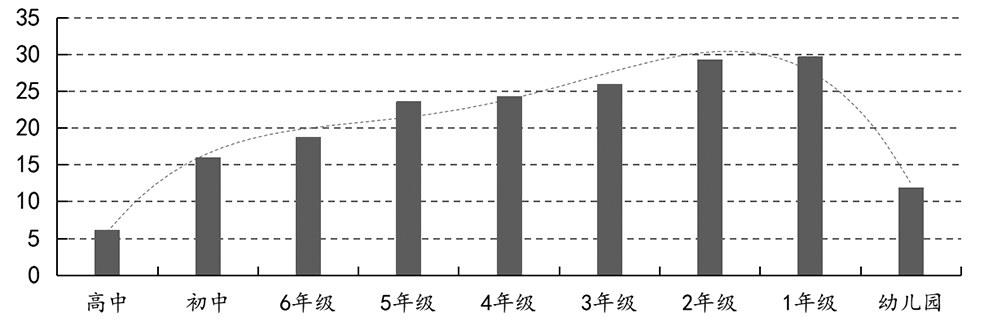

对于家长能否辅助孩子在线学习,如对孩子作业进行辅导。数据统计发现,辅助孩子的状况从幼儿园到高中呈偏正态分布(如图2)。小学低段拼音辅导、小学中高段数学辅导、中学(特别是高中)知识辅导都很难。不少家长反映,小学数学解题方法有其特殊性,家长所讲,孩子难以理解。家长认为辅助孩子学习是件难事。

图2

总的说来,家长不知道如何陪伴孩子学习,认为他们的陪伴仅仅浮在面上没有深度。家长普遍赞同,专业的事应该交专业人士(教师)去做。

四、家长的焦虑:在线学习效果与期待有差距

有家长认为,可以通过对孩子学习态度的分析来判断孩子的学习效果。家长主要通过观察、询问的方法判断孩子在线学习态度。有22 .17%的家长认为难以判断孩子是否愿意参加线上学习,59 .13%的家长认为孩子对线上学习持积极态度。从学年段分布来看,年级越高的孩子对在线学习的态度越积极,这可能与孩子学习任务的紧迫度有关;孩子对在线学习的态度还与家长的文化程度相关,家长文化程度越高的孩子对线上学习的态度越不积极,这可能与高文化家长的辅导或引导有关。

家长认为,孩子在线学习的效果与教师指导是否到位紧密联系。从家长年龄分布来看,50-60岁家长认为老师的反馈与指导是到位的,30岁及以下家长认为老师的反馈与指导比较匮乏;孩子在小学1-3年级和初中阶段的家长认为老师反馈与指导恰当,孩子在幼儿园的家长认为老师的反馈与指导比较匮乏。孩子年级越高,家长越难判断老师的指导水平;学历越高的家长对教师指导的满意度越低。其中,初中文化程度的家长认为老师反馈与指导度高,而硕士文化的家长认为老师反馈与指导度低;在这个选项上也存在着区域差异,乡村学校、乡镇学校、区县学校、市州学校家长对反馈与指导的评价逐渐降低。这些判断仅为主观判断,因为它与家长的判断水平、判断方式及家长对孩子学习的期望有关。

大多数家长通过经验判断孩子的学习效果。比如,通过对孩子学习状态的分析判断孩子的学习效果。幼儿园孩子在线学习时常常“断片”,小学低段学生对学习内容的理解显得迟缓,高年级学习常常出现走神等现象,家长认为这是学习效果低下的表现。相对于女性家长,男性家长认为,孩子在线教学的效果好;相对于其他年龄家长,60岁以上年龄段家长对孩子在线学习效果评价较高,30-40岁家长对在线学习效果评价最低;不同年级的家长对孩子在线学习效果评价存在差异,总体趋势为学生年级越高,效果越好;不同区域家长对孩子在线学习效果的评价也存在差异,按照乡村、乡镇、区县、市州学校家长对在线学习效果评价逐步降低。

但有47 .2%家长反映,孩子在线学习的效果与他们的期待还有不小的差距。主要表现在知识的呈现方式、教师讲授的平淡、教师与学生互动不足等问题上。

五、反思与对策

(一)教师如何研制适宜线上教学的课程

从调查问卷、线上教学观摩、教师访谈、教学设计可以看出,教师总在努力寻找线上教学与线下教学的差异,也在不断地尝试给线上教学赋予新的生命。大量的现象也反映出一个事实:大多数教师把线下的课直接搬到了线上,与线下教学相比最大的差异在于线上的教师更多依赖信息技术呈现教学内容。但线上教学与线下教学有诸多的不同,包括教学环境、教学技术、教学原理等的不同。第一,这些差异呈现出哪些特征,这些特征背后的原因是什么,影响这些特征的因素有哪些,它们是如何影响教学的,这一系列问题还有待深入研究;第二,不仅是教学环境和教学技术的改变,在教学原理上还有什么变化,应对这些变化可能采用哪些策略,这些问题有待进一步研究;第三,仅就目前的研究成果,教师如何开发适宜线上教学的课程资源,以提高线上教学效率,这也是需要深入研究的问题。

(二)师生如何实现教室、家庭与教学场域的自然切换

有一个影响线上教学效果的重要因素,那就是师生心理的变化。教师在线上找不到教的感觉,学生找不到学的感觉,师生的“在场感”消失了;另一种“在场感”却出现了,那就是家长的“在场”,甚至有学校领导、教学督导的“在场”,如何使这些“在场合理化”是一个难点。教师心理的“不在场感”,主要缘于没有在讲台上授课的现实感,师生之间形成了空间屏障,交流与互动变难,学生的“在场”有一种虚拟感;学生心理的“不在场”与教师的“不在场感”相似,同样对教师的“在场”有一种虚拟感。师生都不能正常实现教室、家庭与教学场域的自然切换,人与人之间、人与知识之间没有实现真正对话的感觉加重。事实上,大多数人在电话沟通时,人与人之间的“在场感”是强烈的。人们在看影视节目时,很多时候也会产生一种“在场感”。这说明在线教学的“不在场感”也是可以减弱的,这就必须实现教室、家庭与教学场域的自然切换,让师生之间体验到互动的现场感、甚至生成感,这些问题是值得深入研讨的。

(三)针对线上教学应该开发什么样的家校合育模式

在线学习的时候,教师与学生的相处感减弱,师生间互动频率和质量降低,学生与学生之间相对孤立。教师在教学的过程中难以全面把握学生的学习状态,学生之间又不能相互提醒和关照,这为学生分心、偷懒留下空白,对于自主性和自控力弱的孩子,如果没有家长参与管理,会大大削弱线上教学的效果。一些家长在访谈时提到,老师上课时一些孩子没有认真听课,也有孩子玩游戏的现象。因此,针对线上教学应该研究新的家校合育方式。这种合育不是简单的家长、学生、教师通过线上简单组合,而是要探讨合育机制和模式。同时,应该对家长进行培训,包括消除家长的焦虑,对家庭学习环境营造提供样例,为家长陪伴孩子的方法、家长对在线教学的评价提供指导。