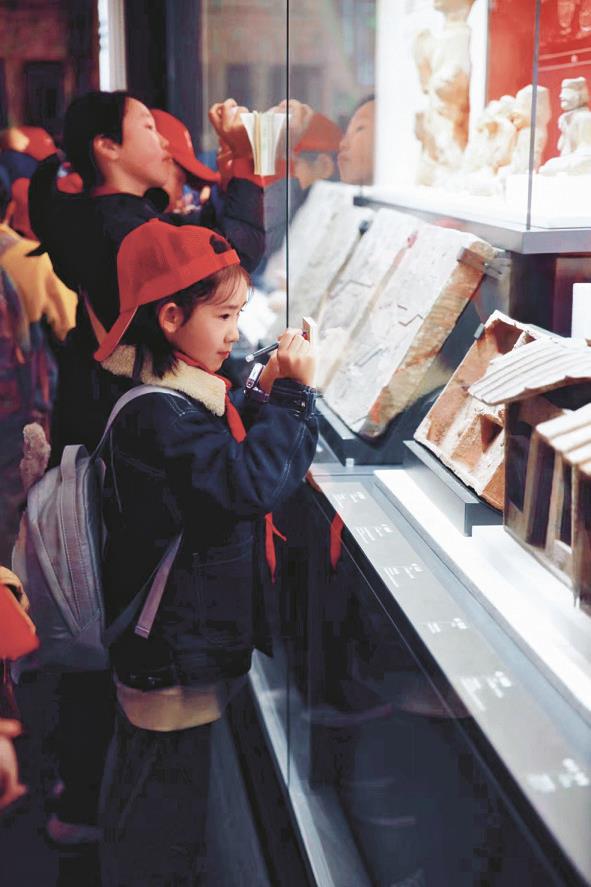

“乡土为根,今天,我们就要在这里探寻古今之间,发生在这片西南天地间的故事。”带队老师符卫对孩子们说。11月26日,一群孩子来到“锦江区青少年城市探秘行”研学活动的最后一站——四川大学博物馆,伴着带队老师对自然、人文知识的讲解,一幅祖国西南的“深度地图”在他们眼前徐徐展开。

“博物馆是社区教育实施的一大阵地,也是青少年研学实践的重要载体。”成都市锦江区社区教育学院相关负责人牟晓舟说,“‘锦江区青少年城市探秘行’研学活动以博物馆为场所、文物为介质,帮助青少年感知历史文化,增加知识厚度,在‘行走的课堂’中学会思考、学会生活。”

实地探秘,让课堂“动起来”

“实践出真知,研学也是在行走中实践。”四川人民出版社研学课程专家、成都市社区教育先进工作者、锦江区“友邻教师”符卫是“锦江区青少年城市探秘行”研学活动的带队老师,他认为,对孩子们而言,走出家门、走出校门的学习是更富体验感的旅程,从好奇与期待到踏足和了解,再到获得亲身体验,孩子们的能动性、创造性在“行走”的过程中得到提高。

今年9月,“锦江区青少年城市探秘行”研学活动正式启程。3个月的时间里,孩子们曾到国内首个园林式战斗机博物馆——成飞航空主题教育基地,了解航空知识、体验模拟驾驶;在成都自然博物馆,学习自然科学知识、观看恐龙 4D电影;探访金沙遗址博物馆,在老师的带领下溯源巴蜀文化,聆听“太阳神鸟”的前世今生;也曾到人民公园“旧地重游”,街头采访路人,重温保路运动历史……“这是在行走中发现问题、分析问题、解决问题的一种探究式的学习活动。在1-2个小时的学习活动中,孩子们一边观察、聆听,一边思考、互动,以此收获学习的成果、体会探索的快乐。”符卫说。

“行走中的课堂”赋予了孩子们更加丰富的感受,也在他们心中留下了更加深刻的印象,成都市盐道街小学(528校区)三年级1班的唐圣芮回忆道:“以前,我来过很多次人民公园,却从未听过它背后的故事。瞻仰保路运动纪念碑,听老师讲解保路运动历史,我才知道,原来正是保路运动点燃了全川武装斗争的燎原之火,推动了辛亥革命的爆发。”孩子们手捧菊花祭奠英烈,致以敬意与哀思。

当天活动的最后一个环节,也是唐圣芮最喜欢的环节,在老师的带领下,他和小伙伴们一起,将刚刚学到的保路运动知识分享给了公园里不知道此事件的爷爷奶奶、叔叔阿姨。“我觉得这是铭记历史、传播文化的好方式,我们不再只是坐在教室里从书本中学习知识,而是来到城市中,在这些熟悉的地方了解它的另一面,向其他人讲述这些历史事件时,我心里也充满了自豪感。”唐圣芮说。

在玩中学,使学习“活起来”

教育不是“注满一桶水”,而是“点燃一把火”。如何点燃孩子们对学习的热情?“锦江区青少年城市探秘行”研学活动在环节的设计中,特别关注了孩子们的兴趣点,从青少年的视角出发,提高活动参与度和学习主动性。

“手工制作”是研学活动中最具体验感的一环,看似简单的手工艺品,却能使孩子们在制作过程中与当日所学产生连接,结合不同主题和课程的内容,给予孩子们自由发挥的空间。例如,在金沙遗址的研学实践体验活动中,孩子们需要自己动手制作黄金面具;在杜甫草堂的研学活动中,孩子们体验了设计、制作茅草屋。具有体验感的环节还有人民公园保路运动纪念碑研学活动中的“街坊调查”,孩子们通过与他人的交流,达到以教促学的效果。

除此以外,小组合作学习也有效地提高了孩子们在活动中的积极性。学习是从模仿开始的,与同龄人共学时,孩子们会不由自主地产生“见贤思齐”的想法,继而在老师的正向引导下相互敦促、共同进步。符卫表示:“在传统的学习方式中,孩子是被动地、接受性地单独学习,而在研学活动中,我们会采用小组合作学习的方式,让孩子们共同完成一个项目或任务。”

“最初,我们并不放心孩子独自去参加研学活动,害怕她不能很好地适应环境。没想到老师刚讲完规则,她扭头就和伙伴们做任务去了,没表现出一点对我们的依赖。”成都师范附属小学华润分校二年级7班丁瑾妍的妈妈冯琴说,“后来,我们就允许她独自来参加研学活动了,孩子全程都表现得很好,她自己也很开心,收获满满。我认为参与社区组织的研学活动可以有效提高孩子的独立性,在团体学习的氛围中与同伴交流、沟通,也锻炼了她的社交能力。”

连接家校。把教育“串起来”

丁瑾妍是“锦江区青少年城市探秘行”研学活动的“忠实小粉丝”,一共参与了3次探秘旅程,其中,她最喜欢的莫过于在成都自然博物馆走进恐龙的世界。

“老师和我们一起探讨了恐龙灭绝的原因,在学校的科学课上,我看过地球成长史的视频,这让我更加确信,恐龙灭绝是彗星撞击地球、气候急剧变化导致的,这也让我联想到自然环境与人类生存的关系。”丁瑾妍将学过的知识融会贯通,问题接二连三地从脑海里涌出来,而答案似乎也呼之欲出,这使她在“恐龙世界”进行着沉浸式探秘。

“研学中,我们去的任何一个场馆,都可以被理解成‘现实生活中孩子需要阅读的一本书’,而教育者要做的是带领孩子真正走进书中,激发兴趣、引发思考、体验创作、培养情感,逐步读懂这本书。”符卫表示,任何一个博物馆、一件文物、一个人物、一篇诗文,都经历了“演绎——归纳——演绎”的过程,古人的社会生活状态,投射进一件文物或一篇诗文之中,今人又根据自己对这件文物或诗文的理解,演绎还原成了现实的场景。尝试着理解、感受这一过程,并结合生活展开联想,有益于训练孩子的思维方式。符卫建议,家长们平时带孩子游玩、进行亲子阅读时,都可以采用类似的方式引导孩子、启发思维。

社区教育是连接学校教育和家庭教育的重要一环,整合多方资源、创设学习环境、扩宽育人空间,发挥好社区在教育中的桥梁作用,能够为青少年的全面发展提供更为丰富的养料。牟晓舟介绍:“‘锦江区青少年城市探秘行’系列研学活动,每期约有30组家庭参加。在‘行走的课堂’中锻炼、提升青少年的综合能力,是锦江区社区教育学院在策划研学活动时的重要目的。通过设计不同的线路,锦江区社区教育学院联动了更多教育资源,实现了家校社三方的共享、共赢,研学活动也得到了青少年及家长的一致好评。”

一“位”难求,是冯琴帮女儿报名时的最大感受。“活动预约非常火爆,我们常常需要提前定好闹钟‘拼手速’,才能抢到活动的名额。”不过,女儿每一次的感受分享,总能给冯琴带来惊喜。

在完成四川大学博物馆的研学之旅后,丁瑾妍立志要“考上川大”,看着女儿积极的状态,冯琴欣慰地表示:“没想到孩子能有这么多收获,希望孩子们都能在丰富多彩的活动中充分释放自己的潜力。”