乡村教师是乡村教育的灵魂。《中共中央国务院关于实施乡村振兴战略的意见》强调:建好建强乡村教师队伍,充分发挥教育在乡村振兴中基础性、关键性作用。苍溪县是位于大巴山南麓的典型山区县,全县98所学校中有乡村学校82所,近3000名教师扎根乡村学校,占全县教师总数60%。乡村学校大多分散广、班额小、没有平行班,乡村教师专业发展动能不强,学用转换不充分。2019年,广元市为了大力推进乡村教育振兴,加快教育现代化建设,促进教育优质均衡发展,出台了乡村名师工作室建设相关文件,苍溪县组建了10个乡村名师工作室。其中,小学语文名师邓雪莲乡村工作室设在歧坪小学,聚焦小学语文课堂教学,提升乡村教师的专业知识、专业技能、专业素养。工作室以歧坪小学为基点、以歧坪学区为半径,辐射周边四个学区,在探索和实践中初步形成了乡村名师工作室建设策略。

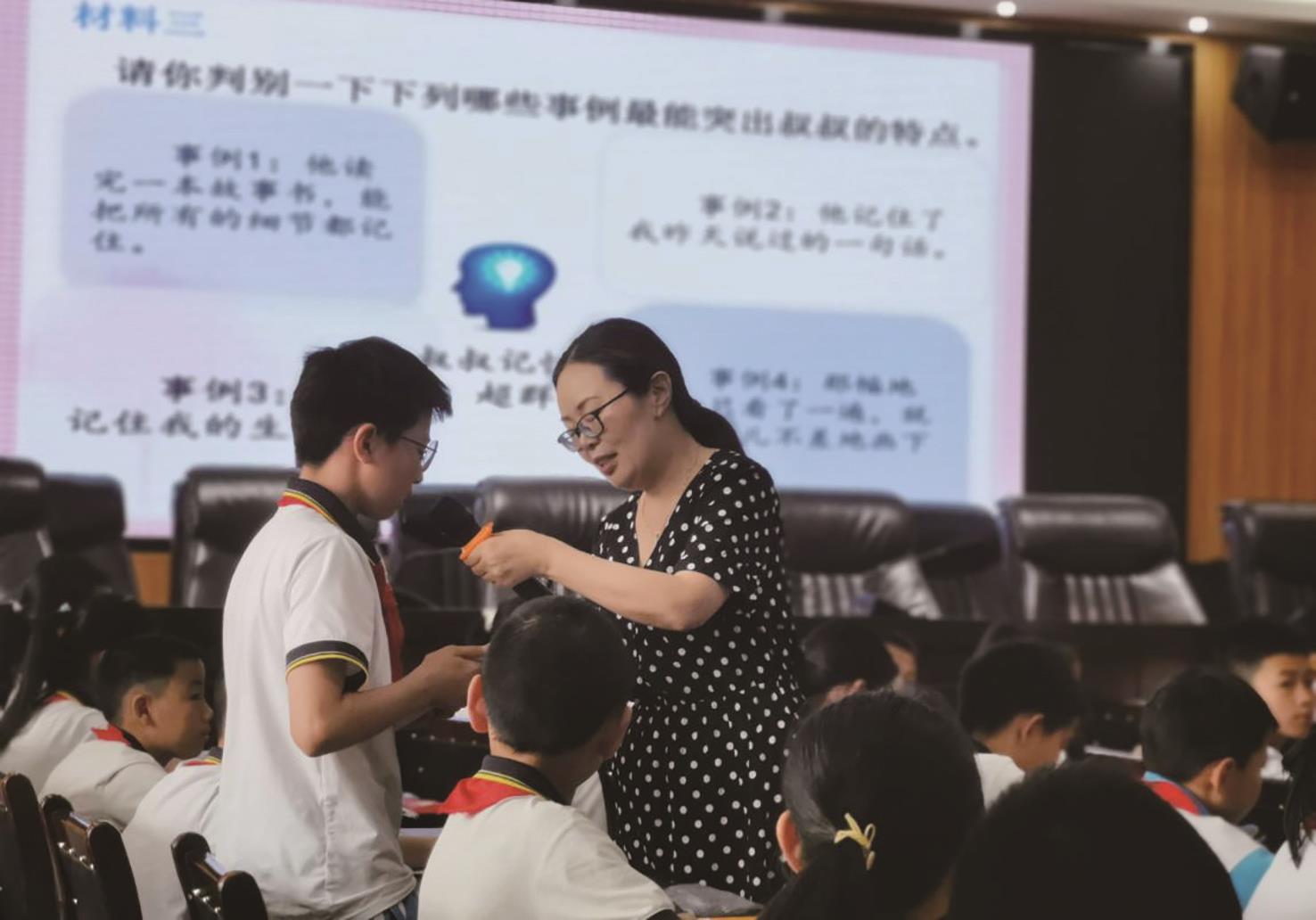

邓雪莲乡村工作室成员刘玉梅老师在苍溪县歧坪小学上人物习作教学示范课。(图片由学校提供)

邓雪莲乡村工作室成员刘玉梅老师在苍溪县歧坪小学上人物习作教学示范课。(图片由学校提供)

一、明确目标,搭好平台

工作室以“搭平台、重研究、凸特色、广辐射”为宗旨,以“定向切磋、跨室合作、课题研究、专题研讨”为基本工作形式,“扣准”新课程实施和课堂变革的前沿信息,在实践探索中破解学科教学中的热难点,例如,在习作教学中以人物写作为着眼点,采用同课异构、同课同构、人物写作进阶课的形式进行实践探索,还开展人物写作教学微讲座、微摘抄等理论学习。从歧坪学区引领周边文昌学区、东溪学区的习作教学研究热潮,引领乡村教师关注教学难点问题,形成了工作室的研究特色,实现工作室成员以及乡村学校语文教师的专业化发展,带动学科教学共同发展。

工作室以部编教材教学方法为切入点,遵循乡村教师的成长规律,以课堂教学为着力点,解决教学中的实际问题,开展课标解读、大单元教学、教学评一致性等系列研修活动,抓住乡村学校小班额教学特点,开展“活力课堂”教学探索,形成了“小而美”的小班化课堂教学模式。

二、路径清晰,精进专业

工作室注重发挥教师主体地位,以学科建设为纽带,积极营造学习氛围,搭建共学共享“支架”。

一是开展阅读行动,强化个人研修。阅读内容为纸质书、电子书,每学年报销一定的纸质书籍购买费,推荐相关公众号。二是开展读书讲座,强化同伴互学。定期开展阅读分享活动,交流读书收获,营造浓厚的学习氛围。三是跨室交流。工作室邀请其他小学语文名师工作室领衔人、导师定期做讲座交流,借他山之石,提升工作室人员理论修养,唤醒教学改革自觉,推动他们成为区域、学校教学骨干力量。四是室本诊断。借用团队智慧对工作室全体成员开展教学经验梳理,明晰自身教学个性,形成独特的教学风格,促使专业精进。五是外出学习。参加名师通识性培训、专项培训、高级研修、素养提升培训、部编教材培训等各类型的学习提升活动,激发学习动力,激励自我提升、自我反思。

在学习、送培各种活动中,名师工作室与乡村教师精神相通、思想交融、愿景共享,促进了乡村教师内生式发展,也激发了名师工作室更大的使命感,两者的专业理想、专业知识、专业能力互相促进、共同提升。工作室成员6名,1名成长为县学科首席教师,1名成长为县名师,1名成长为县骨干教师,所有成员均成为学校和片区学科教学骨干。

三、精准服务,辐射引领

工作室以“三结合、三注重、二坚持”为工作重点,积极发挥示范辐射引领作用。

“三结合”。一是名师送培活动与学校常规教研相结合,提高常规教研活动的有效性。既指导活动开展方式、形式,又在关键处指点评价,改变乡村学校常规教研活动“萝卜炒萝卜”的低效重复,实实在在让活动实效性、针对性增强。二是名师送培与项目培训相结合,提高培训质量。在小学语文乡村骨干教师助力国培项目中,围绕“师德修养”“理论引领”“实践操作”三根主线,开发六个课程模块:师德育魂、榜样引路、政策导航、专题引领、学行践悟、实践浸润,参培的乡村教师从接纳到理解到运用,兴致浓、收获实。在乡村学校入职一年新教师的培训中,工作室采用双课例“切片”比较学习法,学习相同教学目标的不同教法,参培的青年教师通过切片比较、互动研讨提升教学设计能力。三是名师送培和县级大型教研活动相结合,工作室要求成员学习在前,研究在前,率先在部编教材使用前学习相关理论和实践经验,在全县部编教材培训中做教材理论解读,上实践示范课。

“三注重”。一是注重情怀引领。在室本学习中要求全体成员了解名家、解读名家、学习名家、模仿名家。在送培活动中设计了“走近名家”等微课,辅导乡村教师构思完成名师推介微课,诵读教育家名言、了解名家事迹,充分感受全国小学语文老中青三代名师的教育情怀,增强扎根乡村教育的决心和自豪感。二是注重资源整合。在送培活动中让市内名师送培到县,邀请省市特级教师等各类名师、优秀教师上示范课,做专题分享,形成了市域小学语文名师组团送培的模式。三是注重问题解决。名师工作室与乡村教师最紧密的联系就是对其学科教学的指导示范,最重要的形式就是送教送培。但在各种活动中,“依菜出餐”的现象很多,“我有什么”就“送培什么”降低了对乡村教师培养的针对性,久而久之,导致乡村教师对送教活动热情不高、兴趣不浓。工作室通过入校入班查看作业,与教师、学生座谈,发现真问题,诊断原因,开出“药方”,解决教学难点,开展课堂组织教学、作业设计、习作批改、朗读教学等定制式送培送诊活动。

“二坚持”。一是坚持名师送培活动的阶梯性和连续性。学区送培活动诊断的问题在后续送培活动中设计相同专题,教师参与学区系列送培活动,探索实践“问题诊断”→“理论补给”→“名师示范”→“反思内化”→“学员试水”→“课堂实践”六环送培模式,形成专业成长提升的阶梯序列。二是坚持送培活动的后延性。问诊必开方,开方必跟诊,送培活动中收集的“教学再设计”,由名师工作室成员点评修改教学案例,同时收集教师参培后成效反馈与评价,为第二轮“六环”送培提供准确的需求诊断。有序列、有梯度的“六环”送培模式使短暂的培训与长期培养结合紧密;使理论学习与学校实际教学关联深厚;使理论内化与举一反三运用路径通畅,催生了乡村教师自我发展的有效路径,加深了专业情感,增强了专业成就。

总之,小学语文名师邓雪莲乡村工作室立足于歧坪学区,通过培养乡村种子教师,嵌入乡村学校校本研修活动,促进了相关学区小学语文教师专业发展。工作室将在引领课堂转型、践行新理念、构建新课堂等方面持续探索。

【本文系“四川省普教科研资助金”一般项目“基于乡村教师专业发展的名师工作室建设研究”(川教函〔2020〕597号)成果】