今年6月,结束了研究生在校第一学年的学习后,我满心计划着开启假期实习。这时,导师黄黎新却带来一个别样安排。她告知我,假期可以跟着她的老师林强学习,言语间满是对林强老师的称赞,并向我强调这是一次极为难得的学习机会。

在遇见林强老师之前,我心里直犯嘀咕。听闻他已70多岁,想着这个岁数的老人,大多在家含饴弄孙,悠闲地去菜市场买菜,过着松弛的晚年生活。当时我满心疑惑,跟着这样一位古稀老人,真能学到什么吗?

怀揣着复杂的心情与这份质疑,我初次见到了林强老师。他衣着质朴,脸上挂着温和的笑容,全然没有我想象中老者的暮气,反而格外亲切。见我略显拘谨,林老师热情地招呼我坐下,还亲手为我泡了一杯热茶。

林老师话不多,见面便递给我几本画册,并留下一句掷地有声的话:“做新闻的,要吃苦。”后来我才了解到,退休后的他没选择安逸度日,而是一头扎进了四川省扶贫基金会的工作中,甚至时常驻守办公室。

共事的日子里,林老师给了我太多震撼。每天清晨,当多数上班族还在睡梦中挣扎,他已迎着微光出门,第一个抵达办公室,开启一整天的忙碌。就连本该休息放松的星期天,他的身影也常常出现在办公桌前。我有时忍不住暗自思忖,这般年纪了,何苦把自己逼得这么紧?

可随着协助林老师整理海量照片资料,我渐渐懂了这份坚守的意义。上万张照片,每一张都是他奔赴各地、风餐露宿的见证,背后藏着难以计数的艰辛旅程、熬夜无眠,以及对新闻事业、公益事务纯粹的热爱与执著。硬盘里那些珍贵影像,定格了震撼人心的贡嘎雪山,留存下偏远地区孩子纯真质朴的笑脸。扫描、格式转换这类繁琐活计,我做得手忙脚乱,林老师却已驾轻就熟。

林老师常奔波在外,出差于各地是家常便饭,办公室时常落锁,但只要他一回来,屋内瞬间就被忙碌填满。而他去那些遥远的地方,都可以说是回家,而不是通常意义上的旅行。在他的笔下和镜头中,展现的是一座座亲身攀登过的山,一条条涉过水、甚至救过人的河,一所所亲手摸过宿舍里棉被厚薄的学校,以及一位又一位与他做了多年朋友的当地人。

我印象最深的,是听林老师讲起那些帮扶故事。提到救助一位差点轻生的麻风病患者时,他目光闪动,透着坚定。30年前,一箱牛奶送去希望,此后30年里,关怀从未间断,直至那位患者重拾生活勇气,自力更生。这份持之以恒、润物无声的善良直击我心底,让我看到平凡善举蕴含的磅礴力量。

林老师还常奔赴海拔4000多米的高原地区,那里环境恶劣、氧气稀薄,年轻人去一趟都要鼓足勇气,他却毫无惧色。林老师用行动为我竖起一面鲜明旗帜,诠释何为坚持、何为奉献、何为热忱。而这般宝贵的精神财富,课本里寻不到,安逸生活里更是无从触碰。此刻,我才真正理解了导师的良苦用心。

实习临近尾声时,林老师送给我一本书,没有过多的言语叮嘱,只是轻轻地拍了拍我的肩膀。此后数月,每当我翻开书,便会想起林老师忙碌的身影。他不仅教会我扎实的专业实操本领,更以身作则,将坚守、扶危济困这些熠熠生辉的品质深植我心间。

林老师是一个榜样,让我懂得人生没有白走的路,每一步都算数。我也期待着能将林强老师的故事分享出去,让更多人汲取这份向上的力量。

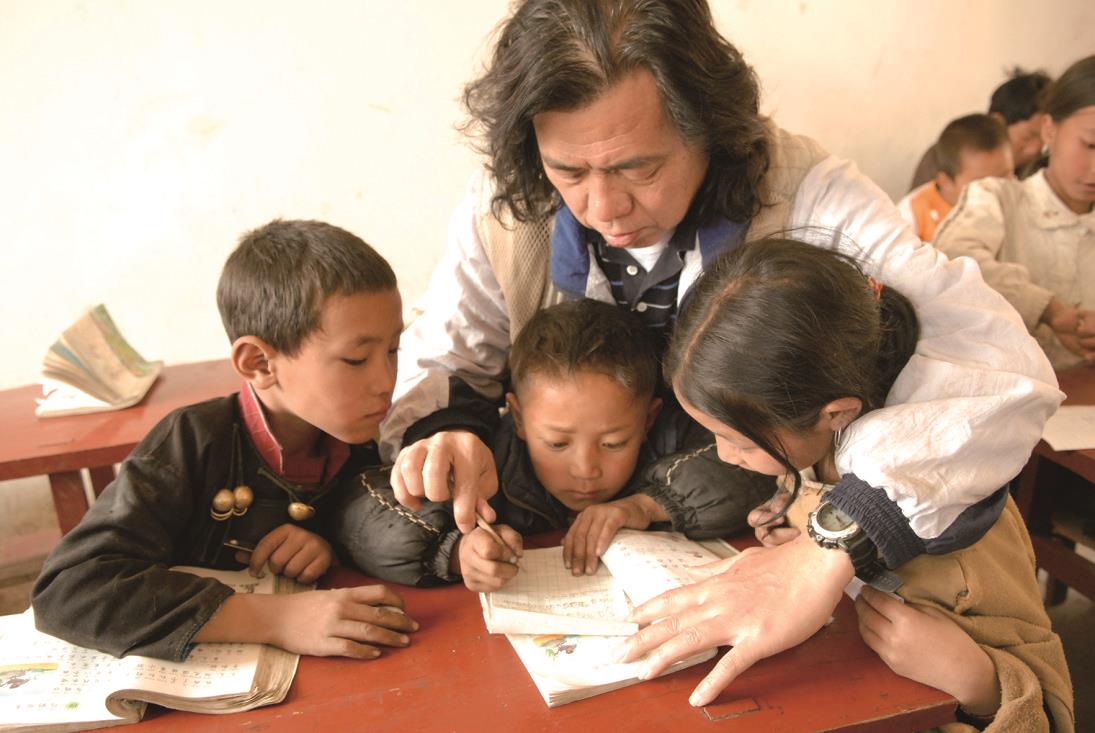

林强教一年级学生写字。图片由作者提供

林强教一年级学生写字。图片由作者提供