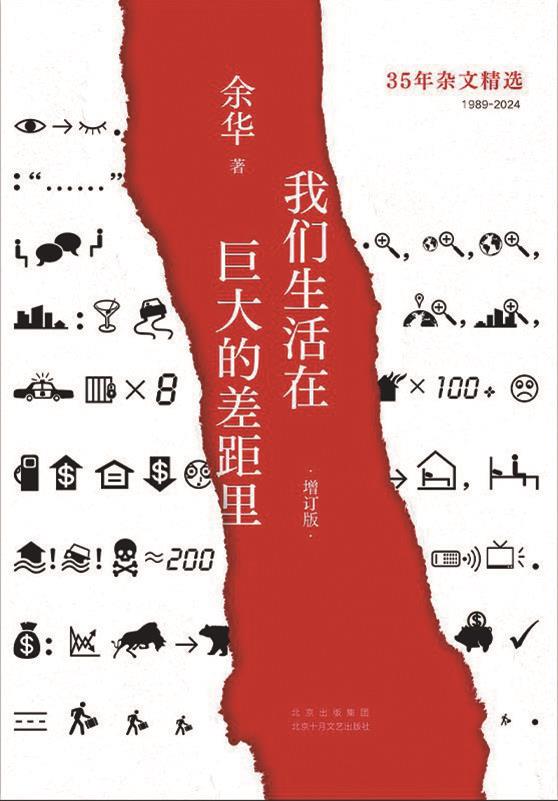

《我们生活在巨大的差距里》

余华 著

出版社:北京十月文艺出版社

出品方:新经典文化

出版时间:2024年4月

ISBN:9787530223970

很多人认识余华,是从《活着》《许三观卖血记》《在细雨中呼喊》等小说开始的。喜爱他的读者若想进一步了解作品之外的余华,不妨从他的杂文集《我们生活在巨大的差距里》开始。

在这本书里,余华像一个老朋友一样对我们娓娓道来,谈社会和历史,谈童年和梦想,谈他和中外文友的交往,谈他多年来在世界各地的游历,谈足球、谈家庭……当然谈得最多的还是文学,展现了他一贯的犀利与悲悯、戏谑与睿智,亦庄亦谐的笔触下是深刻的洞察与反省。

尽管书中的内容挥洒跳脱,旁逸斜出,没有严格的逻辑线,但还是可以大致地分为四个部分:时代记忆、文学地图、旅行见闻和我的创作。“时代记忆”和“旅行见闻”指出了我们的现实处境:我们生活在巨大的差距里,而“文学地图”和“我的创作”则道出了文学的价值,就在于它能够带领我们溯流而上,在千百样差距的源头同悲共喜、万古一心。

“这四十年来中国人的心理变化就像社会的变化那样天翻地覆。……而现实的差距又将同时代的中国人分裂到不同的时代里去了。”虽然余华在书中单独论述“差距”的文章并不多,但其实“差距”这个意象从头到尾贯穿全书的始终。比如《兄弟》出版之前的余华为什么失踪了,家庭为什么变得不那么重要了,一个夏天为什么如此安静,样板戏和录像带电影,还有川端康成墓旁的名片箱,在挪威寒冷的冬天里喝从赤道运回来的烧酒,还有:“很多年前读西蒙·波伏娃日记,知道青年萨特服兵役期间就在德法边境的哨所……现在南非世界杯上的这支法国队有点像萨特服兵役时期的法国兵。”这些鲜活有趣的叙述在使人觉得兴味盎然的同时浮想联翩,勾起一番属于自己的生命记忆。

全书我最欣赏的部分是余华漫谈各国文学巨匠和他们的作品,以及他们彼此之间的奇妙缘分,我把它称之为“文学地图”。因为这既是余华的阅读地标,也是他的经验之谈,对文学爱好者很有参考价值。

最初,海涅的诗句“死亡是凉爽的夜晚”,启发了余华对文学意义的理解。他用各种事实告诉我们,文学可以激活人生的记忆和经历,可以丰富人生的深度和广度,甚至沟通生与死的通道。

文学不是过去的遗迹,而是现实的预演,因为人类总面临着生老病死、追求与幻灭、爱与缺憾等永恒的课题,人的差距林林总总,然而人性的本源殊途同归。文学帮助我们看到差距,理解差距,包容差距,乃至消弭差距。虽然从某种意义上说,差距是永恒存在的,它体现了人类文明发展过程中包罗万象的无穷魅力,但重点在于,文学使我们得以进入他人不一样的世界和人生,反过来更深刻地认识自己。

“如果文学里真的存在某些神秘的力量,那就是让我们在属于不同时代、不同民族、不同文化和不同环境的作品里读到属于自己的感受,甚至自己的生活。”这也正是余华本人的创作态度和文学理想。

为什么余华说威廉·福克纳是他唯一的师傅?什么是伊恩·麦克尤恩后遗症?为什么说茨威格是小一号的陀思妥耶夫斯基?读完《我们生活在巨大的差距里》,你就会知道。通过阅读这本书,我们能够深入了解余华对文学、社会、历史、人生的看法和态度,以及他与其他文学大师之间的独特联系和比较。此书不仅是对余华个人思想和经历的展示,更是一个优秀作家对文学价值的深刻探讨和赞美。